Dies ist eine alte Version des Dokuments!

Inhaltsverzeichnis

Kostenstrukturen

Mit der Kostenstruktur wird die Kostengliederung eines Projektes bestimmt.

Die kann rein physisch in unterschiedliche Teile des Projektes erfolgen, wie z.B. Bauteile,

aber auch hinsichtlich der Kostentragung, in z.B. Gebäudeeigentümer und Nutzer,

und natürlich in einer technischen Gliederung in z.B. Rohbau, Haustechnik, Ausbau, Einrichtung, Konsulentenleistungen, Nebenkosten.

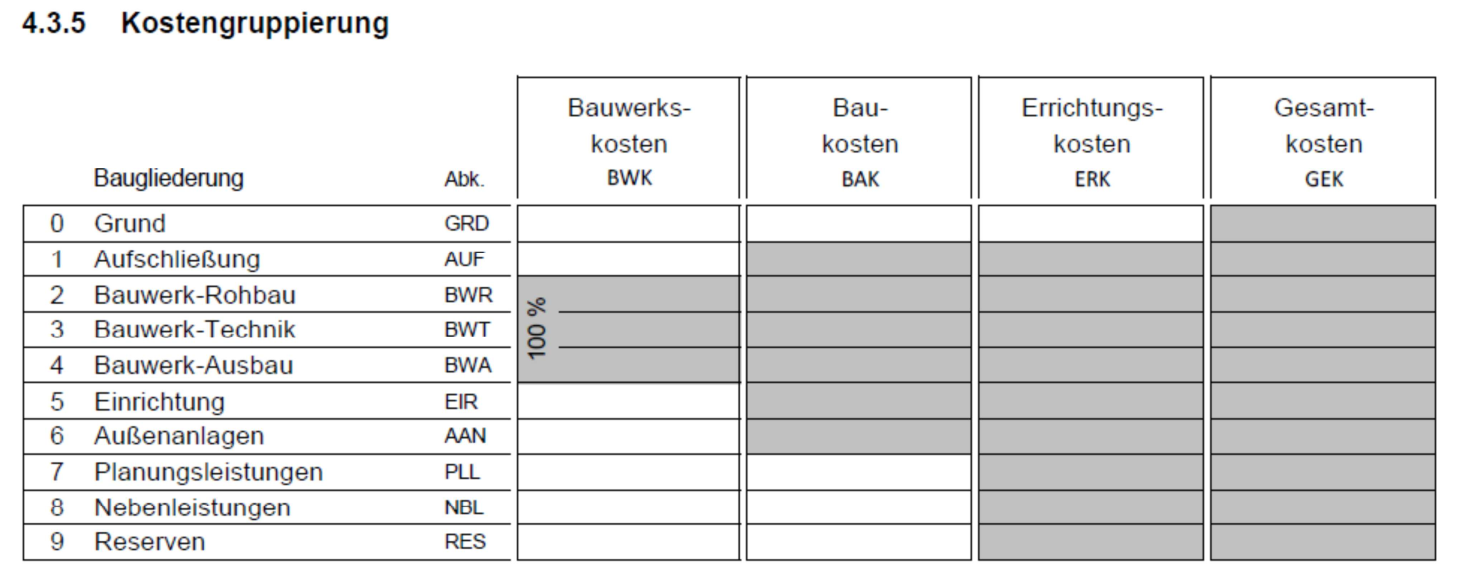

Kostenstrukturen - Hierarchien, Aufbau nach ÖNORM B 1801-1

Für Kostenstrukturen gibt es Standards, wie z.B, die ÖNORM B 1801-1 oder die DIN 276.

Die meisten Projekte verfassen wir nach der in Österreich üblichen Norm für Kostengliederungen, der ÖNORM B 1801-1.

Dazu gibt es eine „Leseanleitung“ für Auftraggeber.

Kostenkontrolle Leseanleitung für AG

In den meisten Fällen werden diese Standards allerdings auf das Projekt anzupassen sein, vor allem bei grösseren Projekten.

Viele Auftraggeber haben auch eigene Standards, die von Normen abweichen.

In VALERIO + GKS können vorgefertigte Standards verwendet werden, aber auch eigene Vorlagen erstellt werden.

Aufbau der Kostenstrukturen und Hierarchien in Valerio + GKS

Leseanleitung für KOSTENKONTROLLEN und KOSTENPROGNOSEN

Wir führen in unserem Büro eine durchgängige Kostenkontrolle von der Kostenschätzung bis zur Kostenfeststellung durch.

Die Gliederung und Nomenklatur orientiert sich dabei an der ÖNORM B 1801-1 in der geltenden Fassung.

Ziel der Kostenkontrolle und Kostenprognose

Das Ziel unserer Kostenkontrolle ist die Darstellung einer nachvollziehbaren Kostenentwicklung von einem „genehmigten Budget“ bis zur „Abrechnung“.

Als „Genehmigtes Budget“ ziehen wir meist die vom AG freigegebene Kostenberechnung des genehmigten Entwurfs heran, die Kostenschätzung des Vorentwurfs hat meist noch zu wenig Aussagekraft für eine gezielte Kostenkontrolle als Grundlage der Projektsteuerung.

Die „Abrechnung“ beinhaltet nur jene Aufträge, die mit einer Schlussrechnung abgeschlossen sind, und daher bereits Teil der Kostenfeststellung im Sinne der B 1801-1 sind.

Dazwischen wird in der „Prognose“ der Weg vom genehmigten Budget bis zur Kostenfeststellung als Vorausschau erfasst.

Gliederung und Leseart der Kostenangaben

Sämtliche Daten sind in Datenbanken erfasst, nicht in einer Tabellenkalkulation (Excel).

Die Daten werden zeilenweise in Kostenstellen erfasst.

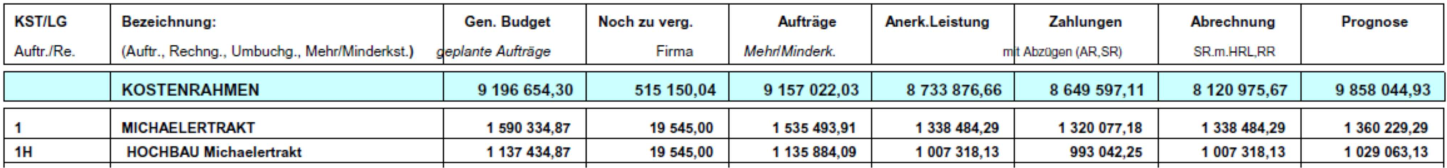

Die Gliederung der Daten ist hierarchisch, das heisst, dass Summen in den Kopfzeilen stehen, und in den tieferstehenden Spalten die jeweils in der Hierarchie niedrigen Werte stehen.

Dies ist der Baumstruktur z.B. des Dateisystems vergleichbar.

2.1.H ist also die Summe aller Kostenstellen von 2.1.H.00 bis 2.1.H.99 (=Kostenbereich lt. ÖNORM B 1801-1)

2.1 ist die Summe aller Bereiche 2.1.H (Hochbau), 2.1.T (Haustechnik), 2.1.X (Möblierung). (= Fach- od. Arbeitsbereiche)

2 ist die Summe aller Bereiche 2.1 (Stiege 1), 2.2 (Stiege 2), etc. (=Lose, Bauteile)

Hellblau gekennzeichnete Zeilen bilden die Summen eines zusammenhängenden Kostenbereichs.

Die Benennung dieser Kostenbereiche orientiert sich soweit möglich an der Nomenklatur der ÖNORM B 1801-1.

Allerdings reichen die Möglichkeiten der ÖNORM meist nicht aus, sodass die Kostengruppen 5 bis 9 manchmal auch Bauteilen zugordnet werden müssen.

Dies trifft in verstärktem Masse zudem zu, wenn noch unterschiedliche Kostenträger zu berücksichtigen sind.

1: Bauteil Michaelertrakt

1H: Michaelertrakt, Hochbau dafür (Abgrenzung 1T für Haustechnik)

1HB: Michaelertrakt, Hochbau , Kostentragung BHÖ,

1HS: Kostentragung Spanische Hofreitschule

4: Bauteil Fassadensanierung der Stallburg

4H: Fassade Stallburg, Hochbau

4HB: Kostentragung BHÖ

Die Zuordnung gemäss inhaltlicher Gliederung gemäss ÖNORM B 1801-1 weicht daher von der Nomenklatur der Kostenstellen meistens ab.

Arbeitsweise und Nachvollziehbarkeit der Berechnung der Prognose

Die Ermittlung der Kostenprognose erfolgt für jeden Auftrag nach den nachfolgenden Rechenregeln:

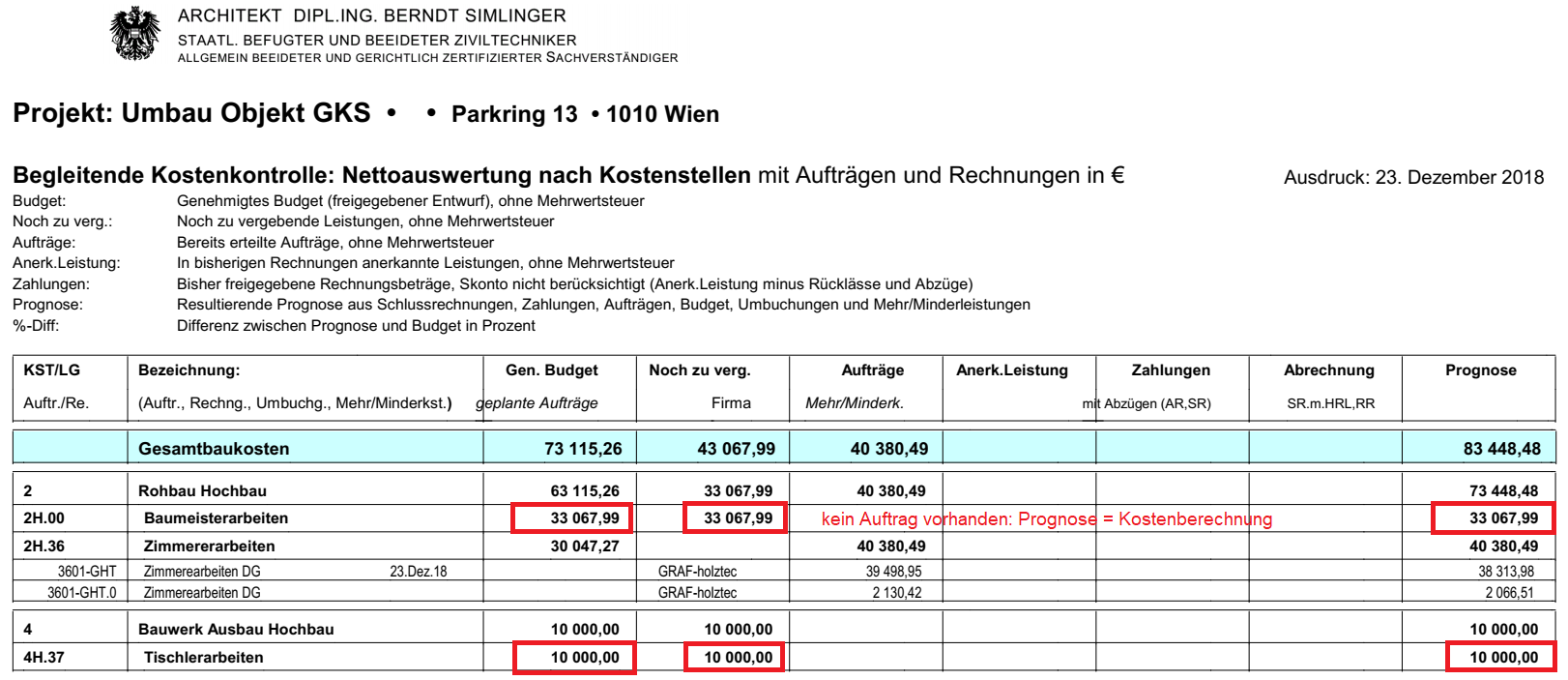

1.) Kein Auftrag vorhanden: PROGNOSE = Schätzung

Solange in einer Kostenstelle KEINE Aufträge vorhanden sind, wird der Wert des genehmigten Budgets direkt in die Prognose genommen.

Die zu vergebende Leistung ist ident dem freigegebenen Budget und der Prognose.

Abweichungen davon gibt es nur, wenn Kosten intern von einer Kostenstelle in eine andere mit einer „Änderungsevidenz“ umgebucht wurden.

Dies trifft z.B. bei der Reserve zu, die schrittweise aufgelöst wird, ohne dass der Kostenstelle „Reserve“ jemals ein Auftrag zugeordnet wird.

In diesem Fall ist dann auch der Wert der zu vergebenden Leistungen niedriger, letztendlich Null.

Oder wenn auf Grund einer Projektänderung Kosten von einer Kostenstelle in die Reserve und von dort in eine andere Kostenstelle umgebucht werden.

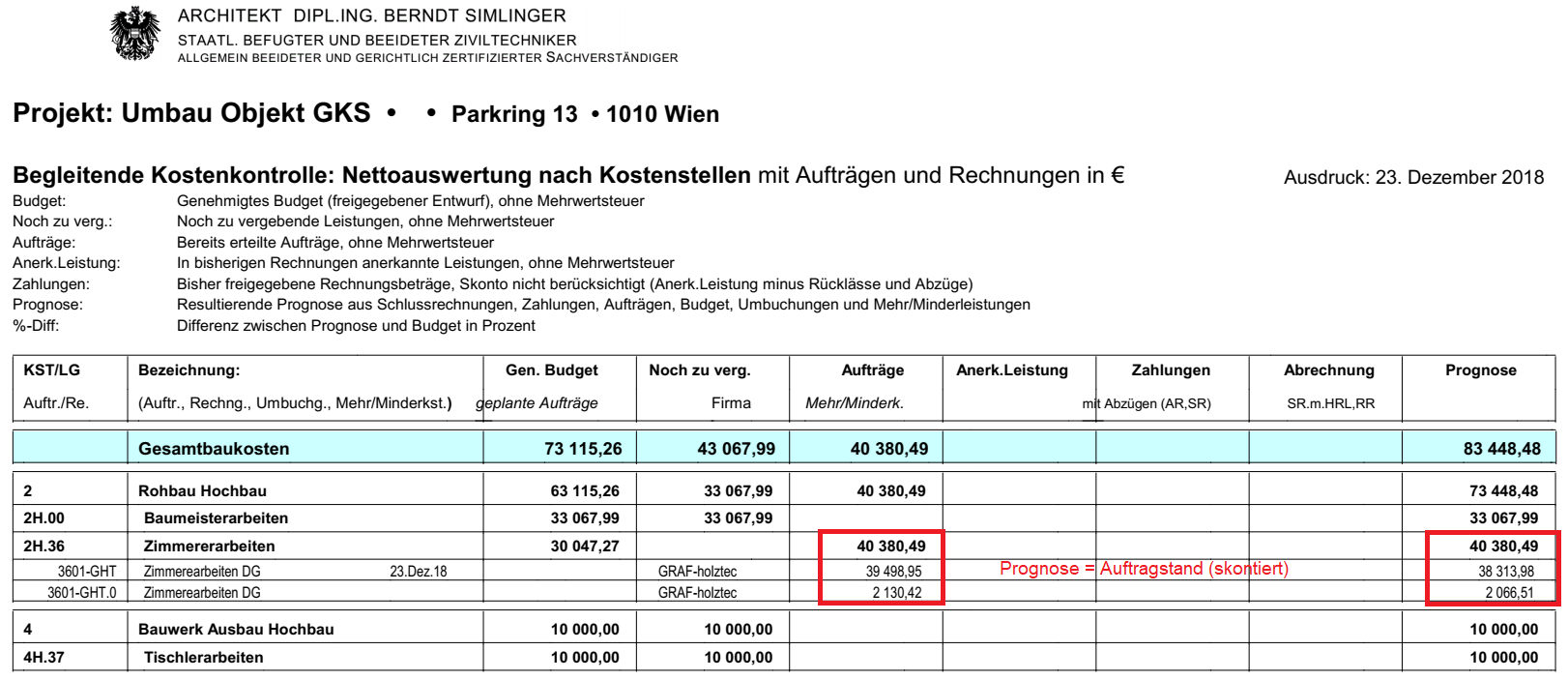

2.) Auftrag vorhanden, noch keine Rechnungen: PROGNOSE = Auftragsstand

Werden Aufträge einer Kostenstelle zugeordnet, so wird neben dem Auftragsstand der Wert der „noch zu vergebenden Leistungen“ wie folgt ermittelt.

Dies ist die Vorschau der noch geplanten Aufträge in dieser Kostenstelle.

Wird die gesamte in der Kostenberechnung enthaltene Leistung in EINEM Auftrag vergeben, so verbleiben keine weiteren, noch zu vergebenden Leistungen.

Es gibt keine weiteren „geplanten Aufträge“

Die Prognose entspricht dem Auftragsstand.

Für die Zimmererleistungen wurden ALLE Leistungen beauftragt, daher:

Noch zu vergebende Leistungen = NULL.

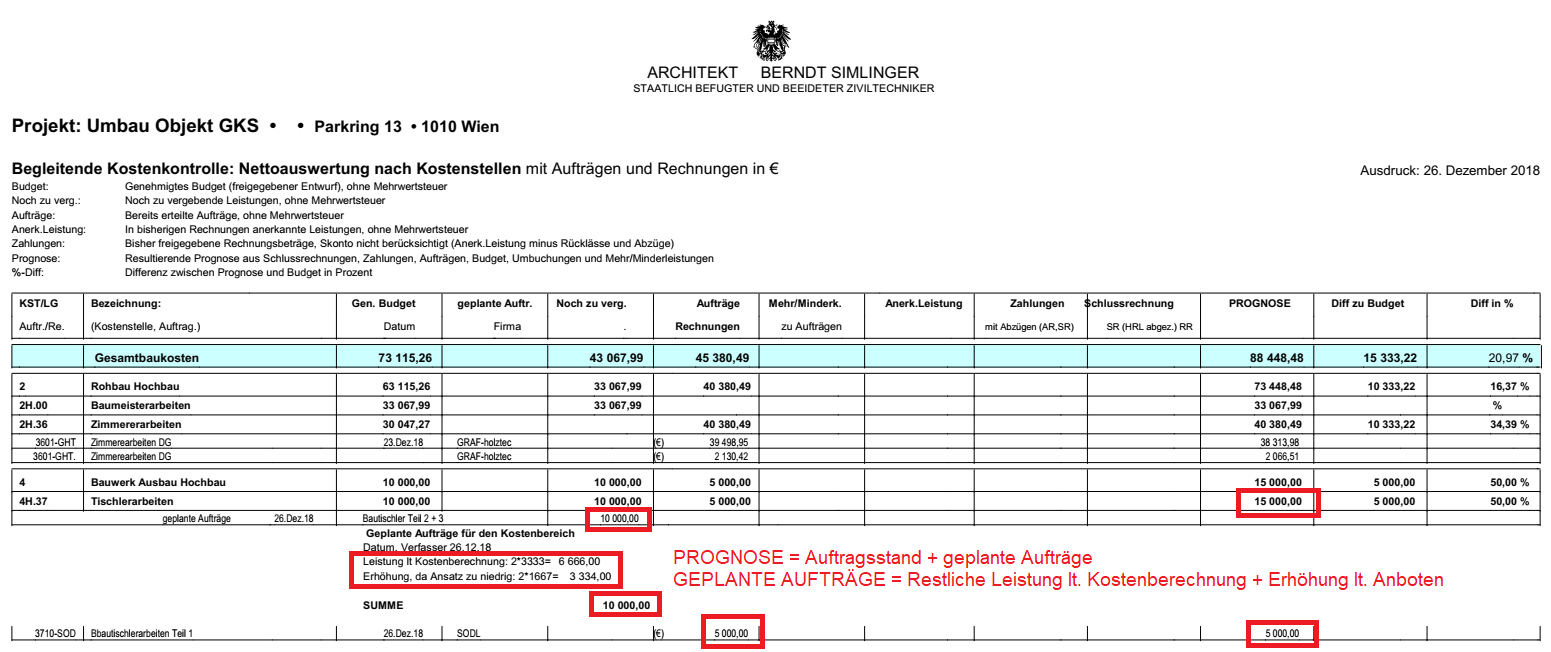

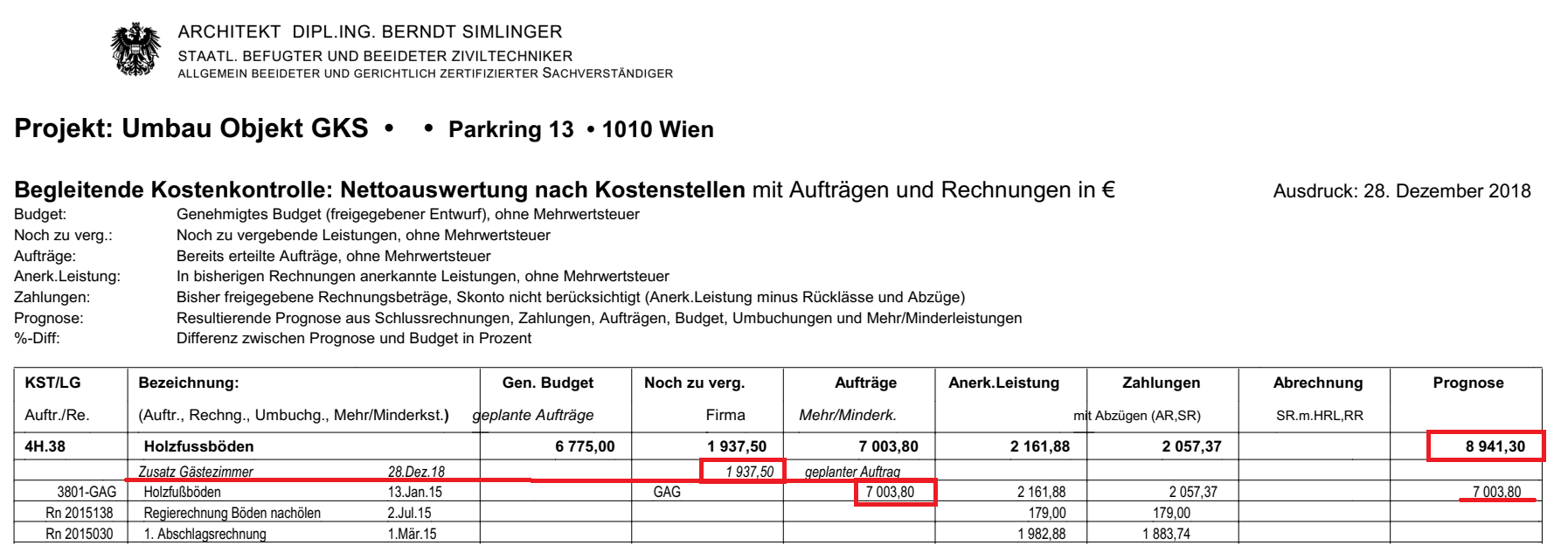

3.) Aufträge über Teile der Kostenstelle vorhanden, noch keine Leistungen: PROGNOSE = Auftrag + noch zu vergebende Leistung

Wurde nur ein Teil der im Budget enthaltenen Leistung vergeben, wird zur Ermittlung der noch zu vergebenden Leistungen KEINESFALLS der Auftragswert vom Budgetwert abgezogen, sondern immer der Anteil der beauftragten Leistungen am freigegebenen Budget berücksichtigt.

Die geplanten Aufträge decken jenen Leistungsteil der Kostenberechnung ab die noch NICHT mit Aufträgen erfasst wurden.

Wichtig ist, dass es sich hier um den Anteil der noch zu beauftragenden LEISTUNGEN handelt, nicht um die rechnerische Differenz zwischen Budget und erteiltem Auftragsstand.

Es ist also zunächst zu prüfen, mit welcher Höhe die zu beauftragenden Leistung im freigegebenen Budget enthalten sind, was nur mit einer nachvollziehbaren Kostenberechnung möglich ist.

Es geht um den Leistungsanteil, NICHT um den Kostenanteil am Budget.

Beispiel:

Budget für Tischlerarbeiten (4H.32) netto € 10.000

Ein Drittel der Leistungen wurde ausgeschrieben.

Diese Leistungen mussten mit € 5.000 beauftragt werden.

Frage:

Wie hoch sind die noch zu beauftragenden Leistungen, wie hoch ist die Prognose??

Rechengang:

Der Anteil der beauftragten Leistungen beträgt ein Drittel des Budgets, daher € 3.333.

Die Leistungen mussten aber um € 5.000 eingekauft werden.

Dafür ist – unabhängig von der Ursache – jedenfalls eine Umbuchung aus der Reserve von netto € 1.667 vorzunehmen (Kostenausgleich wie kommunizierende Gefässe).

Danach ist die Ursache für die Kostendifferenz zu hinterfragen, um die Prognose zu schärfen:

Erste Möglichkeit:

War die eigene Kostenberechnung zu optimistisch, ist davon auszugehen, dass möglicherweise auch die beiden anderen Drittel zu tief geschätzt wurden.

Trifft das zu, sind zwei weitere Beträge von je 1.667 aus der Reserve zu den Tischlerarbeiten zu buchen, da mit einer Wiederholung des Ergebnisses gerechnet werden muss.

In diesem Fall lautet das Ergebnis:

Budget € 10.000

Auftragsstand € 5.000

Noch zu vergebenden Leistungen: 2 mal € 3.333 lt Kostenberechnung + 2 mal € 1.667, da dieser Ansatz zu niedrig war,

Summe noch zu vergebenden Leistungen € 10.000.

Prognose € 15.000.

Die Reserve musste um € 5.000 erleichtert werden.

Zweite Möglichkeit:

Die Kostenberechnung hat gestimmt, bloss war aus Gründen von Angebot und Nachfrage (zu spät ausgeschrieben, zu geringe Angebotsfrist, sofortiger Einsatz erforderlich) kein wirtschaftlich entsprechendes Angebot zu bekommen.

Wenn eine Wiederholung ausgeschlossen werden kann, lautet das Ergebnis:

Budget € 10.000

Auftragsstand € 5.000

Noch zu vergebenden Leistungen: 2 mal € 3.333 lt. Kostenberechnung, da dieser Ansatz haltbar ist,

Summe noch zu vergebenden Leistungen € 6.667.

Prognose € 11.667.

Die Reserve musste um € 1.667 erleichtert werden.

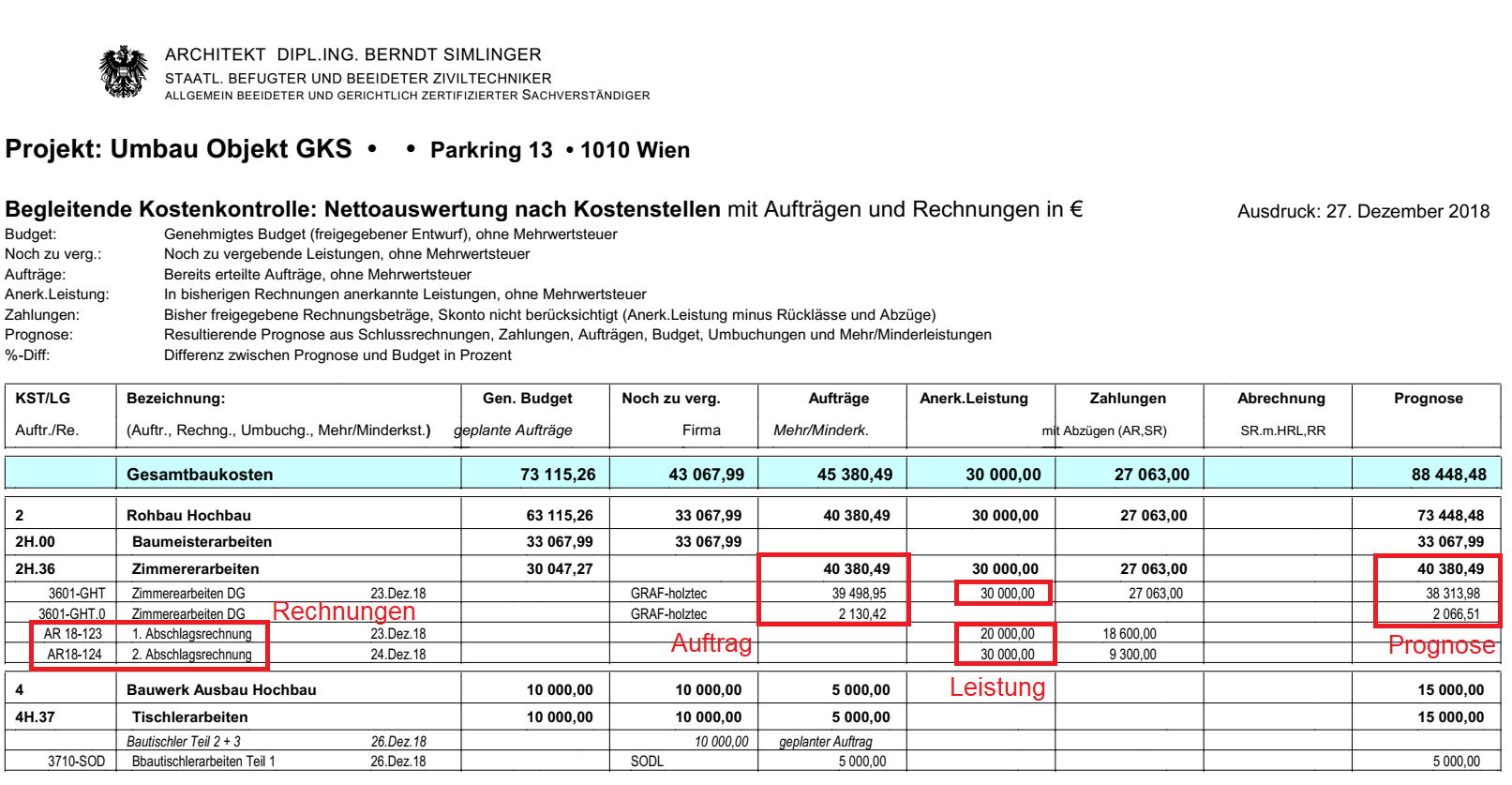

4.) Darstellung der Zahlungsfreigaben von Abschlagsrechnungen, Regierechnungen:

Sobald Abschlagsrechnungen und/oder Regierechnungen geprüft wurden, werden diese den Aufträgen zugeordnet und damit in den entsprechenden Kostenstellen in den Spalten „Anerkannte Leistung“ (ohne Abzüge) und „Zahlungen“ (unter Abzug der vertraglichen Einbehalte und Abzüge sowie der Bauschadensrechnungen) angeführt.

5.) Aufträge vorhanden, Leistungen und Rechnungen geringer als Auftragswert vorhanden: PROGNOSE = Auftrag + noch zu vergebende Leistung

Solange die anerkannte Leistung von Abschlagsrechnungen und Regierechnungen eines Auftrages geringer als der Auftragswert ist, wird der Auftragswert in die Berechnung der Prognose berücksichtigt.

Für jede Kostenstelle gilt daher:

Die Prognose ist die Summe aller Auftragswerte zuzüglich der noch zu vergebenden Leistungen.

Kommt noch ein geplanter Auftrag für eine noch zu vergebenden Leistung dazu, erhöht sich die Prognose entsprechend:

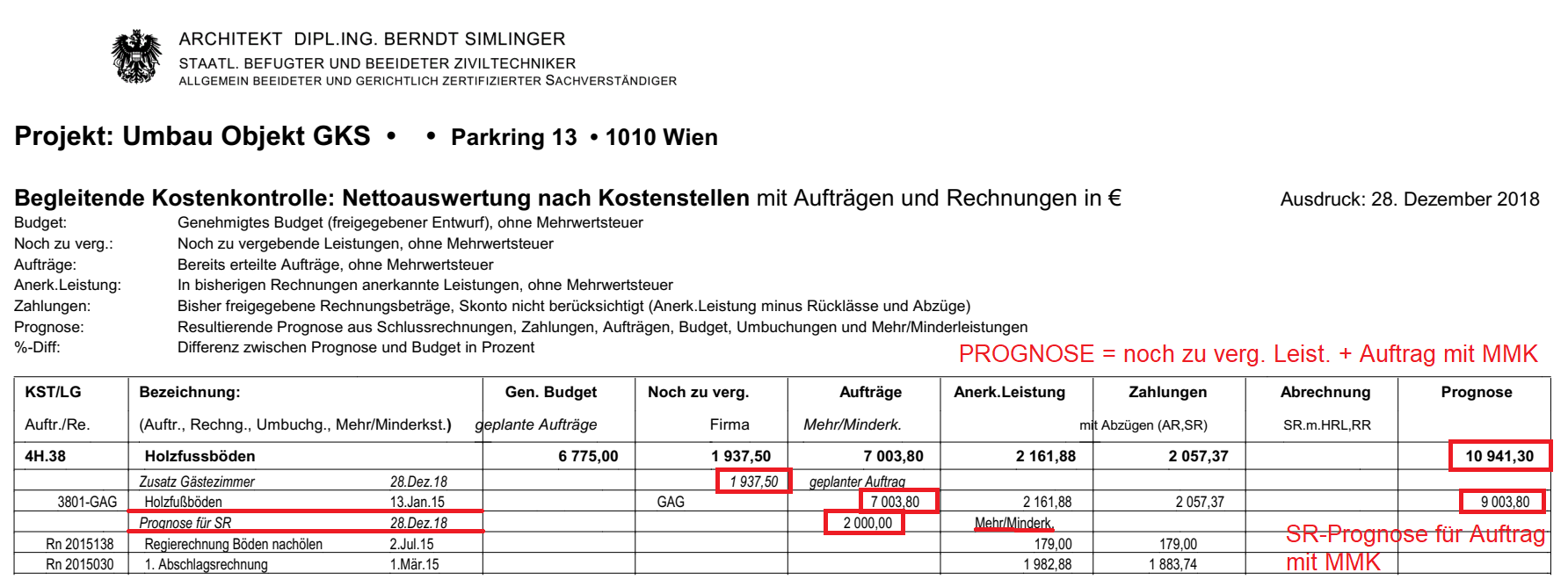

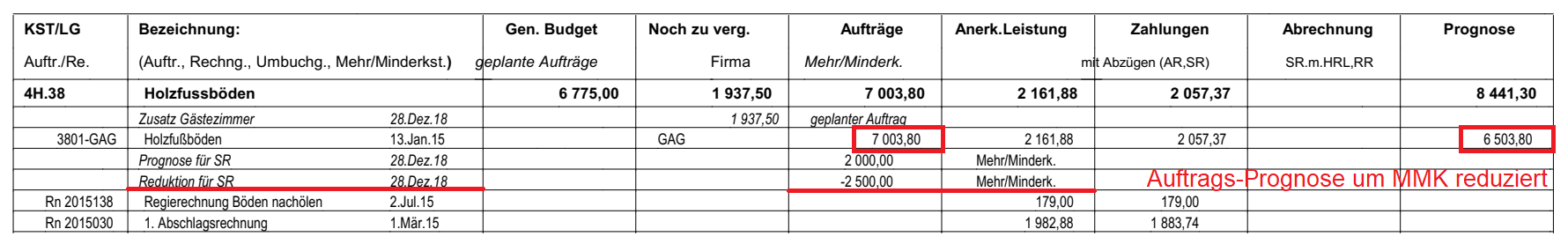

6.) Mehr/Minderkosten als Anpassungsmöglichkeit der Prognose: PROGNOSE = Auftrag mit Mehr/Minderkosten + noch zu vergebende Leistungen

Sollte im Zuge des Bauablaufes jedoch bereits absehbar sein, dass ein Gewerk die eigenen Auftragssumme (einschliesslich aller Zusatzaufträge oder Minderaufträge) über- oder unterschreiten wird, hat die ÖBA die Möglichkeit, diesen Auftragsstand mit Mehr/Minderkosten anzuheben oder abzusenken und so in die Prognose einfliessen zu lassen.

Das hat den Sinn, die Prognose nicht ständig mit von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Zusatzaufträgen abändern zu müssen, sondern auch abseits der Buchhaltung des AG die Prognose verändern und dem Projekt anpassen zu können.

Um die Gesamt-Prognose eines Projektes konstant zu halten, kompensieren wir dies Mehr/Minderkosten durch Umbuchungen aus oder in die Reserve.

Ist dies nicht mehr möglich, verändern sich die Prognosekosten des Projektes.

Für jede Kostenstelle gilt daher in diesem Fall:

Die Prognose ist die Summe aller Auftragswerte, um die jeweiligen Mehr/Minderkosten verändert, zuzüglich der noch zu vergebenden Leistungen.

Die Auftrags-Prognose kann durch Mehr-Minderkosten auch unter den Auftragsstand abgesenkt werden.

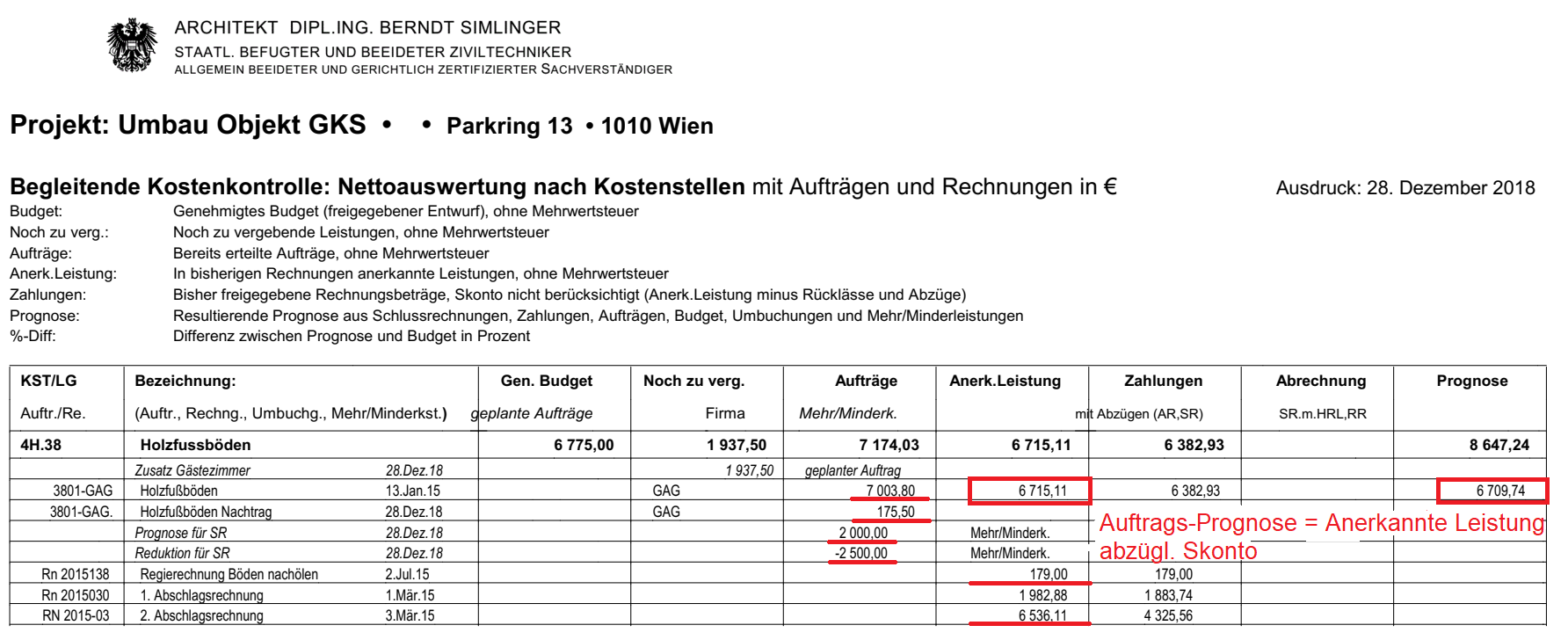

7.) Aufträge vorhanden, Leistungen und Rechnungen höher als Auftragswert vorhanden: PROGNOSE = Anerkannte Leistung + noch zu vergebenden Leistungen

Sobald die anerkannte Leistung eines Auftrages höher als der Auftragswert (mit Zusatzaufträgen und zuzügliche Mehr/Minderkosten) ist, wird bei der Ermittlung der Prognose für diesen Auftrag der höhere Wert der anerkannten Leistung (da offensichtlich richtiger) berücksichtigt.

Für jede Kostenstelle gilt daher in diesem Fall:

Die Prognose ist für die Aufträge deren Auftragsstand zuzüglich Mehr-Minderkosten, solange die Anerkannte Leistung niedriger ist als dieser Wert.

Übersteigt die Anerkannte Leistung die Summe aus Aufträgen und Mehr-Minderkosten, wird die Anerkannte Leistung für die Prognose dieses Auftrages herangezogen.

Die Prognose des Projektes ist die Summe noch zu vergebenden Leistungen und aller Auftrags-Prognosen.

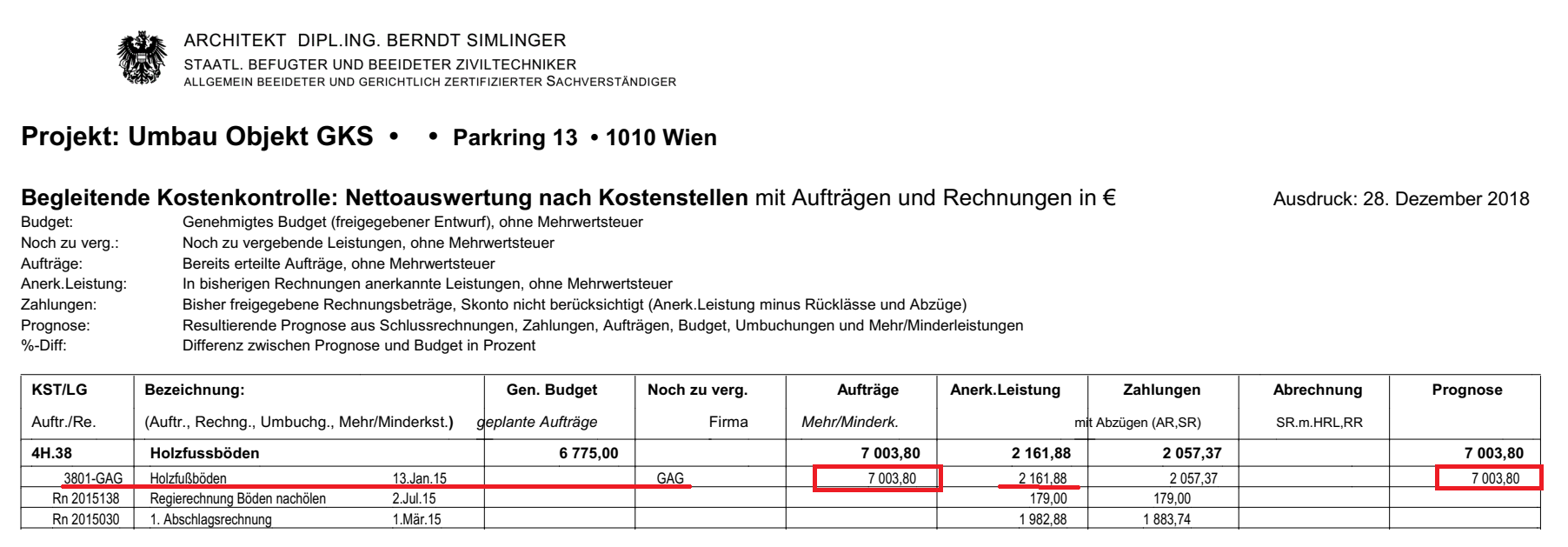

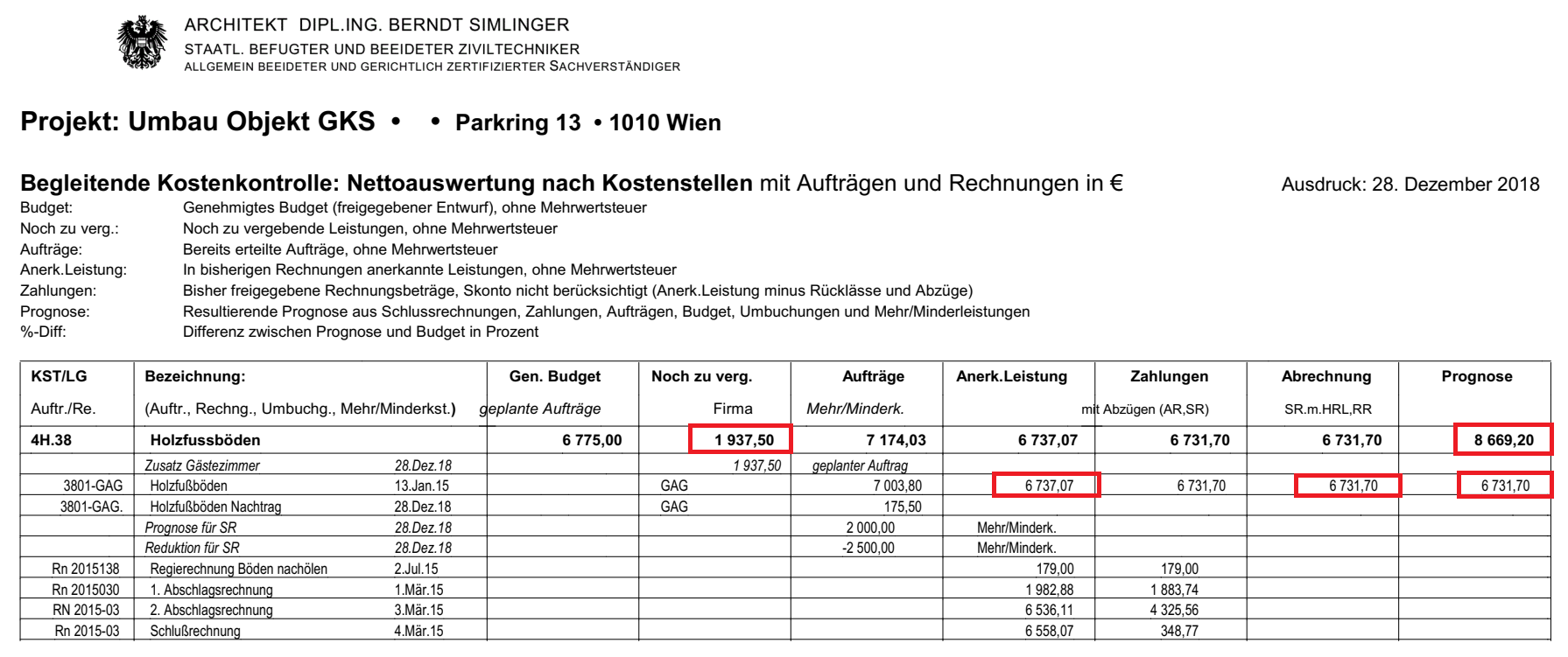

8.) Aufträge vorhanden mit Schlussrechnungen: PROGNOSE = Schussrechnungen + Regierechnungen + noch zu vergebende Leistungen

Sobald ein Auftrag schlussgerechnet ist, wird die Summe aus Schlussrechnung und Regierechnungen in der Prognose berücksichtigt, unabhängig davon, wie hoch der Auftragsstand und die erfassten Mehr/Minderkosten sind.

Der Auftragswert samt Mehr/Minderkosten wird daher durch die Schlussrechnung samt Regierechnungen übersteuert.

Dies sind die ersten „Bausteine“ der angestrebten Kostenfeststellung.

Zudem werden die Zahlungen der Schlussrechnungen und Regierechnungen in der Spalte „Abrechnung“ unter Abzug der Vertragsbedingnisse und Bauschadensrechnungen dargestellt.

Die Werte der Spalte „Abrechnung“ sind also immer ein Anteil aus der Spalte „Zahlungen“ und geben Aufschluss darüber, wie weit eine Projektabrechnung bereits gediehen ist.

Die Prognose ist also die Summe alle Schlussrechnungen und Regierechnungen sowie die Summe der noch zu vergebenden Leistungen.

Die Kostenfeststellung im Sinne der ÖNORM B 1801-1 liegt dann vor, wenn:

- Alle bestehenden Aufträge mit einer Schlussrechnung versehen sind, die „anerkannte Leistung“ also unter Berücksichtigung der Vertragsbedingnisse (Einbehalte, Abzüge, Bauschadensrechnungen) mit den Werten der Zahlungen und Abrechnungen und der Prognose ident ist und

- Keine noch zu vergebenden Listungen bestehen.

Zusammensetzung der Summenbildungen:

In der Kostenkontrolle werden die Spaltenwerte in die jeweils höhere Hierarchiestufe aufsummiert.

Für jeden Auftrag ist die Summenbildung auch horizontal in derselben Zeile nachvollziehbar.

Da für die Berechnung der Prognose aber je nach Berechnungsregel (1 bis 8) entweder der Auftragsstand, Mehr/Minderkosten, die anerkannte Leistung oder die Schlussrechnung herangezogen werden, führt in der Summenzeile der Kostenkontrolle eine Addition der Summen NICHT mehr zur insgesamt ermittelten Prog-nose.

Der Wert der Prognose in der Summenzeile lässt sich deshalb nicht durch eine Summenbildung der Werte der Summenzeilen für „Noch zu vergebenden Leistungen“, Auftragsstand und Mehr/Minderkosten ermitteln, da mit laufender Abrechnung immer mehr Schlussrechnungen und Anerkannte Leistungen für die Prognose an Bedeutung gewinnen und daher die zugehörigen Auftragswerte übersteuert werden.

Bei der Kostenfeststellung werden die Auftragswerte sowie allenfalls vorhandenen Mehr/Minderkosten überhaupt nicht mehr berücksichtigt, da diese Werte durch jene der Schlussrechnungen ersetzt und in der Prognose berücksichtigt werden.